Category Archives: Eventos

Parlamento Europeo: ¿Sabemos lo que votamos?

El próximo 9 de junio cientos de millones de europeos estamos llamados a las urnas para elegir los 720 escaños del Parlamento Europeo, 15 eurodiputados más que en las últimas elecciones. Es posible que a muchas personas las instituciones europeas les resulten algo lejano en la distancia y piensen que poco o nada les puede afectar lo que se debata y decida en Bruselas o Estrasburgo. Sin embargo, numerosos avances, así como nuevas normativas e impulsos políticos, vienen de fuera de nuestras fronteras, marcándonos un camino a seguir. Ciertamente se advierte todavía un tanto de descoordinación e, incluso, incumplimientos flagrantes por parte de los Estados miembros, hacia lo que ordena la Unión Europea. Las tensiones existentes en estas organizaciones internacionales entre la vieja idea de la soberanía estatal y la unión política, así como la evolución incompleta hacia un Estado federal europeo, generan que no siempre los poderes públicos estatales y los órganos comunitarios se muevan en la misma dirección. Sin embargo, no pocas de nuestras realidades a día de hoy han tenido un origen en las políticas y las decisiones adoptadas en esas sedes aparentemente tan alejadas.

El próximo 9 de junio cientos de millones de europeos estamos llamados a las urnas para elegir los 720 escaños del Parlamento Europeo, 15 eurodiputados más que en las últimas elecciones. Es posible que a muchas personas las instituciones europeas les resulten algo lejano en la distancia y piensen que poco o nada les puede afectar lo que se debata y decida en Bruselas o Estrasburgo. Sin embargo, numerosos avances, así como nuevas normativas e impulsos políticos, vienen de fuera de nuestras fronteras, marcándonos un camino a seguir. Ciertamente se advierte todavía un tanto de descoordinación e, incluso, incumplimientos flagrantes por parte de los Estados miembros, hacia lo que ordena la Unión Europea. Las tensiones existentes en estas organizaciones internacionales entre la vieja idea de la soberanía estatal y la unión política, así como la evolución incompleta hacia un Estado federal europeo, generan que no siempre los poderes públicos estatales y los órganos comunitarios se muevan en la misma dirección. Sin embargo, no pocas de nuestras realidades a día de hoy han tenido un origen en las políticas y las decisiones adoptadas en esas sedes aparentemente tan alejadas.

España elige a 61 eurodiputados, dos más que en los pasados comicios. La distribución de esos 720 escaños por países se lleva a cabo atendiendo a criterios poblacionales. Alemania, como país más poblado, es el de mayor representación, con 96, seguido de Francia, con 81. En el otro extremo se sitúan Chipre, Malta y Luxemburgo, que sólo designan a 6. Y es que el Parlamento Europeo se alza como órgano representativo de la población de la Unión Europea. Los elegidos no se organizan por su procedencia geográfica, sino por sus afinidades políticas. Así, por ejemplo, los candidatos del Partido Popular español se encuadran dentro del Grupo del Partido Popular Europeo. Los del PSOE, en el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Los de Ciudadanos, en el Renew Europe Group. BNG y ERC, en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Vox, en el de los Conservadores y Reformistas Europeos y Podemos, Anticapitalistas e Izquierda Unida, en el de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

Dicho Parlamento ha ido ganando en importancia y en competencias con cada nueva reforma efectuada en los Tratados de la Unión. No obstante, a diferencia de las Asambleas Legislativas nacionales, no legisla en solitario, dado que la función legislativa la comparte con el Consejo de la Unión Europea. Pese a ello, ha participado de forma destacada en multitud de normas que, finalmente, han afectado directamente a la vida de los ciudadanos de todos los Estados miembros. Como muestra, en el año 2022 el 57% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en España provenían de previas directivas y decisiones europeas.

A su vez, el Parlamento Europeo elige a quien ocupa la presidencia de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, actualmente en manos de Ursula von der Leyen. Así, teniendo en cuenta el resultado electoral, el Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno de los países) propone al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión. Pero, tras esa propuesta, es el propio Parlamento Europeo quien lo designa por mayoría.

Cuestiones trascendentales que afectan a millones de ciudadanos, tales como la defensa de los consumidores, las normas sobre protección de datos o la lucha contra el cambio climático y contra la precariedad laboral derivada de la temporalidad en el empleo, por poner sólo algunos ejemplos, constituyen realidades que a día de hoy nos ocupan y preocupan, por insistencia e impulso de las decisiones que nos llegan desde los órganos comunitarios.

Existen distorsiones o disfuncionalidades que impiden avanzar en lo que debería ser un desarrollo coherente y armónico entre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el interno de cada Estado y, singularmente, del español. Sucede, básicamente por dos razones: la primera, el incumplimiento sistemático por parte del Gobierno de nuestro país a adaptarse y acatar las normas comunitarias; la segunda, cierta resistencia por parte de nuestro Tribunal Supremo a asumir en determinados casos la jurisprudencia que proviene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como prueba de lo primero, baste señalar que España cerró el pasado año 2023 como el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos por incumplir las normas medioambientales comunitarias. Pero no es un problema exclusivamente referido al medio ambiente. Al inicio de 2022, España tenía 107 expedientes abiertos por diferentes tipos de infracción. Ninguna otra nación contaba con tantos. Ello suele acarrear multas cuantiosas y abundantes sentencias por parte del Tribunal de la Unión Europea que deberían avergonzar a nuestros dirigentes.

Como prueba de lo segundo, en más de una ocasión ha tenido que ser nuestro Tribunal Constitucional el que anule sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales, por no respetar la primacía del Derecho de la Unión Europea y no dar cumplimiento a la interpretación que de esas normas comunitarias realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tal era la conflictividad entre nuestros tribunales y los órganos judiciales de la Unión que hubo de modificar nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir un artículo nuevo (el artículo 4 bis) y recalcar lo que era obvio, que los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE. Pese a ello, las pugnas entre los órganos judiciales por asuntos como las denominadas “cláusulas suelo” en las hipotecas concedidas por las entidades financieras, o el abuso de la contratación temporal por parte de las Administraciones Públicas, evidencian que la normalidad en el anclaje judicial entre Estados miembros y Unión Europea debe todavía mejorarse.

Por todo lo expuesto anteriormente, las elecciones al Parlamento Europeo no son unos comicios secundarios ni poco importantes que afectan a una institución con escasa o nula repercusión en nuestro devenir diario. Todo lo contrario. Resultan muy relevantes. Y desde la Unión Europea, con mayor o menor acierto, con más o menos efectividad, se marcarán las líneas a seguir en asuntos tan importantes como la inmigración, la regulación de la Inteligencia Artificial e, incluso, la defensa del Estado de Derecho dentro de los países que la componen.

La legitimidad política y sus límites: una reflexión sobre la elección de órganos sin naturaleza política

Hace algunas semanas el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, tras estudiar y descartar una fórmula de “presidencia rotatoria” para dicho ente, designó a Concepción Cascajosa como nueva presidenta provisional de RTVE. Esta mujer entró en la corporación pública a instancias del PSOE y milita en el citado partido. Tras difundirse su elección entre los medios de comunicación, volvió a avivarse la eterna polémica a causa de la cada vez más acusada politización de órganos que, pese a su naturaleza pública, no están llamados a funcionar como órganos políticos, ni menos aún partidistas. Los partidos políticos funcionan de facto como órganos de colocación de militantes y simpatizantes en instituciones de toda índole y en empresas de lo más variopinto, llevando la fórmula de la elección política hasta unos límites que desvirtúan la esencia de dichas instituciones y repercuten en su correcto funcionamiento.

La Democracia parte de una sencilla y lógica teoría ideal, que termina complicándose a medida que se transforma en una realidad práctica menos perfecta de lo planteado en los manuales. El pueblo libre elige a unos representantes que ocupan los principales órganos representativos, con el fin de elaborar las leyes y ejercer las acciones de gobierno conforme al sentir ideológico de la mayoría, dentro del marco establecido en la Constitución. Sin embargo, este utópico y perfecto plan se va distorsionando a medida que se lleva a cabo. La normativa electoral, los grupos de presión y la concentración de poder en las formaciones políticas van generando alteraciones, en ocasiones no perceptibles a primera vista, que desvían el resultado final de aquel planteamiento diseñado en un inicio. Pero lo cierto es que, en esencia, los conceptos de legitimidad política y función representativa asociados a la elección existente entre la ciudadanía y el cargo electo constituyen la base de todo sistema que pretenda ser democrático.

Paradójicamente, fuera de los órganos de naturaleza política, dichos conceptos pierden su razón de ser e, incluso, dañan los cimientos de un verdadero Estado de Derecho. Por ejemplo, nos estamos acostumbrando a hablar de jueces conservadores o progresistas; a aceptar con naturalidad que un órgano como el Consejo General de Poder Judicial se reparta entre afines a los partidos políticos, en función de la composición de las Cortes Generales; a que los Consejos de Administración de las empresas públicas se compongan de militantes y cargos políticos en proporción a los resultados electorales. En definitiva, a que el trasfondo de la representación política lo impregne todo. Esta nueva (y peligrosa) realidad afecta también a otros principios básicos del sistema constitucional, ya que la separación de poderes, los controles y la independencia, objetividad y neutralidad de determinados órganos se pierden o, al menos, se difuminan de modo alarmante.

No cualquier órgano colegiado debe establecerse como una asamblea representativa del pueblo. No cualquier institución ha de responder al reparto de las siglas existentes en las Cortes Generales a resultas de unas elecciones. No cualquier organismo está llamado a representar a todas y cada una de las singularidades de una sociedad plural, ya sean políticas, religiosas, étnicas o de otra condición. La pretensión de extender la representatividad política más allá de los órganos de estricta naturaleza política supone una nefasta idea, tendente a pervertirlos a través de pugnas y dialécticas que no les son propias.

La situación se torna vergonzante y deshonrosa en casos especialmente dolorosos, como el que afecta al Consejo General del Poder Judicial. Con la totalidad de sus miembros desempeñando un mandato caducado desde hace más de un lustro, la previsión legal de que sean el Congreso de los Diputados y el Senado quienes los designen se ha revelado como un calamitoso fracaso, traduciéndose en uno de los episodios más indignos de la reciente historia de nuestra Carta Magna. Desde el punto de vista de la separación de poderes y de las necesarias independencia, objetividad y neutralidad en el desempeño de sus funciones, esta premisa de que a las formaciones políticas les corresponde elegir un número de miembros del órgano de gobierno de los jueces en función de los escaños obtenidos electoralmente no puede resultar más grotesca.

El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) lleva reclamando insistentemente a nuestro país una serie de importantes cambios, en aras a erradicar ese sesgo político intervencionista en ámbitos que no le competen. Pero, visto lo visto, da igual que la Comisión Europea o el Consejo de Europa nos reprueben y censuren año tras año por este lamentable espectáculo. Se nos solicitan criterios legales objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura, un cambio en el método de elección del Fiscal General y la revisión de su normativa, así como la eliminación de la intervención de representantes políticos en la elección de los miembros del CGPJ. Las directrices del Consejo son claras: “cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del Poder Judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.

En definitiva, esa labor de representación y de orientación política y social, que resulta tan lógica y loable en algunos órganos, se torna indeseable y despreciable en otros. Ni la legitimidad obtenida por medio de una elección democrática da derecho a trasladarla a todo tipo de instituciones, ni la misión de cualquier organización estriba en representar a la totalidad de las sensibilidades de la población.

El retroceso de la democracia en el mundo

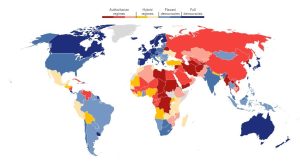

Recientemente se ha publicado el índice de calidad democrática que elabora cada año la publicación “The Economist”. Resulta indiscutible que el ranking “Democracy Index” de esta revista se alza como uno de los más influyentes y esperados y que, a nivel mundial, sus conclusiones no son alentadoras. La salud de la democracia se resiente considerablemente, reflejando en 2023 una disminución del bienestar democrático respecto al año anterior. Así, teniendo en cuenta que en 2024 se prevé la celebración de unos setenta procesos electorales en todo el planeta, se espera que sólo cuarenta y tres se lleven a cabo de forma libre y justa.

Recientemente se ha publicado el índice de calidad democrática que elabora cada año la publicación “The Economist”. Resulta indiscutible que el ranking “Democracy Index” de esta revista se alza como uno de los más influyentes y esperados y que, a nivel mundial, sus conclusiones no son alentadoras. La salud de la democracia se resiente considerablemente, reflejando en 2023 una disminución del bienestar democrático respecto al año anterior. Así, teniendo en cuenta que en 2024 se prevé la celebración de unos setenta procesos electorales en todo el planeta, se espera que sólo cuarenta y tres se lleven a cabo de forma libre y justa.

El citado ranking puntúa la calidad democrática de los países en una escala de 0 a 10, siendo 10 el nivel máximo de democracia y 0 el nivel mínimo, estableciendo varias categorías según la puntuación numérica que recibe cada país. Así, los países entre 8 y 10 puntos son clasificados como “democracia plena”, entre 6 y 8 se consideran “democracia defectuosa”, entre 4 y 6 se llaman “gobiernos híbridos” y, si se obtiene menos de 4 puntos, “gobiernos autoritarios”. Para efectuar tal clasificación se examinan diversas características, como las normas y procesos electorales, el funcionamiento del sistema de gobierno o el nivel de libertades civiles.

Según este informe, en el mundo hay 24 democracias plenas. Encabeza la lista Noruega, seguida por Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Suiza (los únicos nueve países que superan el 9 en la puntuación). A continuación, Países Bajos, Taiwan, Luxemburgo, Alemania, Canadá, Australia, Uruguay, Japón, Costa Rica, Austria, Reino Unido, Grecia, Mauricio y Corea del Sur. Cierran la lista de esta clasificación de “democracias plenas” Francia y España. Nuestro país ocupa, por lo tanto, el puesto 24.

El grupo de “democracias defectuosas” lo integran cincuenta países, entre ellos Estados Unidos, Israel (con una nota muy baja en el apartado de libertades civiles), Portugal, Italia, Bélgica o Argentina.

Entre los denominados “gobiernos híbridos” (con una nota entre el 4 y el 6), figuran treinta y cuatro Estados, como Turquía, El Salvador o México.

Formalmente, cincuenta y nueve Estados son considerados autoritarios, formando el grupo más numeroso. Cierra la clasificación Afganistán, con una puntuación de 0,26. Le acompañan Corea del Norte, Siria, Arabia Saudí, China, Rusia, Venezuela, Irak, Irán o Qatar.

Lo expuesto implica que menos de un ocho por ciento de la población del planeta vive en una democracia considerada plena (en el año 2015 era casi un nueve por ciento), mientras que el cuarenta por ciento de la humanidad soporta algún tipo de régimen autoritario. Se refleja el mayor deterioro en los índices de las libertades civiles y en los de la calidad de los procesos electorales.

Destacan positivamente los países nórdicos (Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca), que siguen dominando la clasificación con cinco de los seis primeros puestos (siendo Nueva Zelanda la que ocupa el segundo lugar).

Un apartado del análisis se dedica a la relación entre democracia y paz. Ciertamente, los conflictos bélicos y la progresión de la violencia impulsan a los regímenes autoritarios, mientras que en la pacífica convivencia proliferan las democracias. La invasión de Rusia en Ucrania, los enfrentamientos en los territorios palestinos, los conflictos entre Hamás e Israel, la conquista militar de Nagorno Karabaj por parte de Azerbaiyán, la crisis entre Guyana y Venezuela, la guerra civil en Sudán o las insurgencias islamistas en el Sahel constituyen ejemplos de una larga lista. Buena parte de África y todo Oriente Medio parecen estar sumidos en una lucha permanente. Y el número de contiendas entre Estados, conflictos territoriales, combates civiles, insurgencias islamistas y yihadistas, ataques violentos a bases militares o al transporte marítimo comercial lleva a concluir a “The Economist” que vivimos en un mundo cada vez más inseguro y conflictivo.

Es innegable que este tipo de diagnóstico puede llevar a lecturas muy diversas y que no todas las situaciones resisten la misma comparación. Por ejemplo, la realidad de un pequeño país como Luxemburgo no es comparable a la de un gigante como los Estados Unidos de América a la hora de confrontar datos y contrastar circunstancias. Por otro lado, se recurre a determinados parámetros difícilmente evaluables o cuya potencial influencia sobre el resultado de la calidad de la democracia se torna ambigua. Cuando se incluyen en la misma ecuación los datos económicos, la calidad de vida de los votantes y el funcionamiento de un sistema de gobierno, las conclusiones resultantes pueden dar lugar a discusión.

Tal vez la desigualdad en las democracias suponga uno de los puntos más complejos cuando se trata de evaluar a todos los participantes con las mismas reglas. Así, se parte inicialmente de la premisa de que el mayor desarrollo económico produce, por lo general, un efecto positivo en el incremento de democracia, pero se constata que no se traduce necesariamente en un mayor bienestar en la ciudadanía. Se suele hablar de la “paradoja de Easterlin”, según la cual el progreso económico no ha conseguido cambiar apenas la sensación de satisfacción subjetiva de la población.

En cuanto a las elecciones políticas, para la puntuación se presta especial atención a las posibles irregularidades en las votaciones, si el sufragio es universal, si la votación se desarrolla con libertad, si hay igualdad de oportunidades en las campañas electorales y si la financiación de los partidos se ejerce con transparencia. Posteriormente, realizados ya los comicios, se observa si se produce la transferencia de poderes de forma ordenada y si la población puede formar partidos políticos o cualesquiera organizaciones civiles independientes de los Ejecutivos.

Con relación al funcionamiento del Gobierno, se tiene en cuenta para valorar a los Estados si disponen de un sistema eficaz que rinda cuentas. También, si el Poder Legislativo constituye la institución política fundamental y si el Ejecutivo se halla libre de interferencias por parte de las Fuerzas Armadas o de poderes u organizaciones extranjeras. Igualmente, se contempla el grado de conexión del poder político con grupos económicos, sociales o religiosos dentro del país, se valora si se garantiza un acceso público a la información y se calibra el nivel de corrupción existente.

Dentro del apartado de los derechos y de las libertades civiles, se otorga una singular importancia a la existencia de medios de comunicación libres y a las libertades de prensa y de expresión, comprobando que los debates de interés público sean abiertos y plurales. Y no deben existir restricciones en el acceso a Internet, requiriéndose igualdad y ausencia de discriminaciones, tanto de forma individual como grupal.

Incapacidades propias y ayudas ajenas

Hace algunos días se publicó una noticia en la que se afirmaba que el Gobierno de España había solicitado oficialmente a la Comisión Europea su mediación en las negociaciones para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inmediatamente, también se difundió que Didier Reynders, Comisario europeo de Justicia, estaba » reflexionando sobre esta solicitud de las autoridades españolas». Asimismo, semanas atrás ya se había dado a conocer que el PSOE y Junts per Catalunya habían recurrido a la supervisión de un verificador internacional, en concreto un diplomático salvadoreño, para que realizara una serie de funciones indeterminadas como mediador, iniciándose para ello una ronda de contactos en Suiza.

Hace algunos días se publicó una noticia en la que se afirmaba que el Gobierno de España había solicitado oficialmente a la Comisión Europea su mediación en las negociaciones para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inmediatamente, también se difundió que Didier Reynders, Comisario europeo de Justicia, estaba » reflexionando sobre esta solicitud de las autoridades españolas». Asimismo, semanas atrás ya se había dado a conocer que el PSOE y Junts per Catalunya habían recurrido a la supervisión de un verificador internacional, en concreto un diplomático salvadoreño, para que realizara una serie de funciones indeterminadas como mediador, iniciándose para ello una ronda de contactos en Suiza.

Existen numerosos manuales que ensalzan las bondades de la mediación para la resolución de conflictos. La intervención de un “tercero” neutral e imparcial que ayuda a dos personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer la visión del otro y a encontrar soluciones para resolver sus controversias puede suponer una alternativa apta para desatascar determinados problemas. No seré yo quien cuestione tal opción como vía para avanzar en la armonía y dejar atrás las disputas. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en su artículo primero establece que “se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.

No obstante lo anterior, cuando se trata de un Estado, de problemas constitucionales o de la política al más alto nivel, resulta más cuestionable que el recurso de la mediación se contemple con naturalidad y normalidad. De hecho, la mencionada ley excluye expresamente las controversias en las Administraciones Públicas de cualquier mediación posible. Cierto es que algunos pasos tienden a trasladar las herramientas de la mediación a los conflictos internacionales, pero en este caso ni siquiera se puede hablar de problemas entre dos países o de pugnas transfronterizas entre diferentes Estados, sino de divergencias internas de un país que se intentan resolver con la vigilancia, control o intercesión de una persona u órgano internacional, incluso trasladando al extranjero la ubicación de las conversaciones entre las partes en conflicto.

Y no puede verse con naturalidad dicho recurso a la mediación pues se supone que internamente existen instituciones y mecanismos especialmente previstos para discutir, debatir y resolver los problemas políticos y jurídicos que se planteen entre los partidos políticos o acerca del cumplimiento de las normas. El que se torne necesario solicitar ayuda a la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial, o se requiera ir a Ginebra bajo la observancia de un diplomático extranjero para que el PSOE y Junts per Catalunya sean capaces de conversar, constata la incapacidad propia para abordar un asunto tan sencillo como nombrar a los miembros de un órgano o debatir políticamente entre partidos.

Es precisamente a este punto al que quiero llegar, al de la constatación de la incapacidad propia que conduce a recurrir a la ayuda ajena. Esta situación debe causar vergüenza y, ante la evidencia de ese fracaso personal, provocar una reacción para promover un cambio. Que los miembros del Consejo General del Poder Judicial lleven cinco años con el mandato caducado y que durante todo ese tiempo las Cortes Generales no hayan podido nombrar a los nuevos cargos debería abochornar a sus responsables. Y que dos formaciones políticas no puedan utilizar el Parlamento para discutir sus posiciones evidencia de nuevo la inutilidad de una institución cada vez más entregada al Ejecutivo. En definitiva, acudir a entidades y organismos internacionales para resolver cuestiones internas de nuestro país, lejos de constituir un signo de madurez y responsabilidad, obra como un reflejo de incompetencia.

Carece de sentido ocultar la realidad o disfrazarla de lo que no es. El Parlamento ya no sirve para discutir nuestros problemas políticos y los representantes no cumplen su función en las instituciones. Entonces, ¿qué opciones restan? Una, normalizar y aceptar esa manifiesta incapacidad y lanzarse a pedir ayuda internacional. Otra, llevar a cabo reformas internas para recuperar unas Cortes Generales que cumplan sus funciones de acuerdo a su naturaleza.

Urge repensar el modelo parlamentario, a día de hoy en situación de letargo, por no decir moribundo. Las Cortes Generales se hallan desnaturalizadas, habida cuenta de que son la institución que controla al Gobierno y que, de forma libre, representa al pueblo. Actualmente, una ficción, por no decir una ciencia ficción. Diputados y senadores no controlan a nadie. Más bien, son controlados por los partidos y acatan las directrices de sus órganos de dirección. La disciplina de partido (prohibida expresamente por nuestra Constitución, pero admitida en la práctica) y el control respecto de quiénes integran las listas electorales, han convertido a “nuestros” representantes en cumplidores dóciles y obedientes a sus respectivas siglas.

Ciertamente, tal y como establece la ley, los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos por los diputados y senadores de las Cortes Generales. Sin embargo, la realidad es que no eligen nada ni a nadie. Ni siquiera son ellos los que se reúnen en el Parlamento de la Nación para llegar a acuerdos. Esperan a que sus líderes se pongan de acuerdo en las respetivas sedes de sus partidos y escojan según su criterio para, a posteriori, limitarse a pulsar el botón que les ordenan. Un fenómeno similar sucede con el denominado “problema catalán”. Diputados y senadores tampoco se ocupan de este tema. Aguardan pacientemente a que el Gobierno y Carles Puigdemont fijen las reglas sobre cuándo, cómo, dónde y quiénes se reúnen para, a renglón seguido, apretar dicho botón que se les indique. Para eso, pues, no necesitamos un Parlamento.

Es preciso acabar con esta situación y abordar cambios en las normas electorales y en la regulación de las asambleas legislativas, a fin de reforzar la separación de poderes, recuperar la institución parlamentaria como centro de gravedad del sistema político y ejercer la verdadera representatividad de los diputados y senadores electos respecto de sus electores. En caso contrario, habrá que admitir esa incapacidad propia para resolver los problemas y que conduce a solicitar ayuda internacional.

Amnistía y “Lawfare”: maquillaje y eufemismo

Las últimas semanas (y, a buen seguro, las venideras) han estado marcadas por el pacto establecido entre el PSOE y Junts Per Catalunya (partido al que pertenece Carles Puigdemont), así como por la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Ejecutivo. Desde el punto de vista político se pueden realizar múltiples consideraciones, si bien yo me intentaré centrar exclusivamente en las jurídicas. Por un lado, el Partido Popular debe reconocer de una vez por todas la diferencia entre ganar las Elecciones Generales y poder formar Gobierno. En España lo logra quien obtenga más apoyos en el Congreso de los Diputados, sea el partido con más diputados o no. Por otra parte, el Partido Socialista ha de ser consciente de que posee un amplio margen para llegar a acuerdos con sus futuros socios, pero no un margen ilimitado. No podrá extralimitarse en modo alguno ni de la Constitución ni de las previsiones que sobre el Estado de Derecho figuran en los Tratados y normas de la Unión Europea.

Las últimas semanas (y, a buen seguro, las venideras) han estado marcadas por el pacto establecido entre el PSOE y Junts Per Catalunya (partido al que pertenece Carles Puigdemont), así como por la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Ejecutivo. Desde el punto de vista político se pueden realizar múltiples consideraciones, si bien yo me intentaré centrar exclusivamente en las jurídicas. Por un lado, el Partido Popular debe reconocer de una vez por todas la diferencia entre ganar las Elecciones Generales y poder formar Gobierno. En España lo logra quien obtenga más apoyos en el Congreso de los Diputados, sea el partido con más diputados o no. Por otra parte, el Partido Socialista ha de ser consciente de que posee un amplio margen para llegar a acuerdos con sus futuros socios, pero no un margen ilimitado. No podrá extralimitarse en modo alguno ni de la Constitución ni de las previsiones que sobre el Estado de Derecho figuran en los Tratados y normas de la Unión Europea.

Y, aunque los socialistas defiendan ahora las bondades de la amnistía, deberían admitir al menos que existen fundadas razones para rechazarla, si quiera porque ellos mismos avalaban dicha postura hasta las elecciones celebradas en julio, existiendo declaraciones tanto de Pedro Sánchez como de varios de sus ministros manifestando su inconstitucionalidad y su inconveniencia. Se necesita una gran cantidad maquillaje y una potente campaña de marketing para dar un giro de ciento ochenta grados en apenas unos meses y proclamar como constitucional lo que antes no lo era. Pero, en política, parece que todo cabe y la conveniencia partidista tiene más peso que los ideales que supuestamente la sustentan. Sin embargo, el ámbito jurídico, pese a disponer también de cierto margen para la interpretación normativa, no es tan flexible como para pasar del negro al blanco por arte de magia.

Ciertamente nuestra Carta Magna no utiliza en ningún momento la palabra “amnistía” y, por lo tanto, no la prohíbe expresamente. Ahora bien, varios artículos y mandatos constitucionales posibilitan deducir inequívocamente su veto. Así, el artículo 62 prohíbe expresamente los “indultos generales”. La diferencia entre la amnistía y el indulto radica en que el segundo supone un perdón posterior a que los juzgados o tribunales juzguen y condenen, mientras que la primera supone un impedimento legal a que el Poder Judicial pueda realizar su labor jurisdiccional. Por ello, si se prohíbe la medida de gracia de menor calado, no puede defenderse que se permita la de mayor entidad.

A pesar de que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una amnistía, pues no ha existido ninguna con posterioridad a la entrada en vigor de nuestra Constitución, sí existen algunos de sus pronunciamientos en este sentido. Por ejemplo, en el Auto 32/1981 ya se manifestaba claramente que las medidas generales de gracia están prohibidas de forma expresa por la citada norma constitucional.

Todo ello por no hablar de otras consideraciones, como que la fundamentación teórica de las amnistías halla cabida ante alteraciones bruscas de Formas de Estado o de modelos de convivencia que impliquen un cambio de legitimidad jurídica y política. Cabe aludir en este punto al tránsito de una dictadura a una democracia, supuesto que dio lugar a la ley de amnistía aprobada en nuestro país en 1977.

Obviamente, no pueden compararse con rigor las denominadas “amnistías fiscales” con este otro tipo de amnistía. Para empezar, y al margen de las valoraciones políticas que cada cual quiera defender al respecto, las amnistías fiscales no implican en ningún caso que los defraudadores no deban pagar nada por el dinero no declarado. Se establecen porcentajes de pago más benévolos que acarrean, en todo caso, una recaudación para la Hacienda Pública, sin perjuicio de que, a cambio de las declaraciones y los ingresos derivados de ella, no se impongan multas, recargos u otras sanciones. Hablamos, no obstante, de efectos eminentemente administrativos y de relaciones entre ciudadanía y Hacienda, no de la imposibilidad de los tribunales para perseguir delitos y aplicar las leyes de forma genérica.

Pero, además de la amnistía, se ha de incorporar al vocabulario político la expresión “Lawfare”. Al parecer, resulta habitual recurrir a un término extranjero o a algún concepto de sonoridad más agradable para ocultar el verdadero significado de lo que sucede. El eufemismo consiste en utilizar una palabra más suave o decorosa en vez de otra considerada de mal gusto, grosera o incómoda de pronunciar y oír.

La pretensión consiste en hacer ver que los jueces y tribunales han actuado movidos por motivaciones políticas y en contra de determinadas ideologías, de tal manera que los procesos judiciales y las condenas pronunciadas no se deben a la aplicación de las leyes sino a una persecución política. No seré yo quien afirme que hay que estar de acuerdo con todas sus resoluciones. De hecho, discrepo de ellas en no pocas ocasiones. Pero la regla básica, esencial, elemental e imprescindible del Estado de Derecho estriba en el acatamiento de las normas y de las sentencias judiciales, gusten o no.

El Constitucionalismo, en sus diferentes versiones, comporta dos grandes objetivos: por una parte, organizar y limitar al poder y, por otra, reconocer y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se entienden los modelos constitucionales ni las democracias surgidas de los mismos sin el control y limitación de los Poderes Públicos, es decir, de los gobiernos, de los partidos políticos y de los cargos públicos. Como es lógico, cualquier poder se resiste a ser controlado y fiscalizado y desde hace siglos la tensión entre los órganos judiciales que controlan y los poderes públicos controlados se ha producido y se seguirá produciendo. No constituye ninguna novedad.

Ahora bien, debe quedar meridianamente claro que el Poder Judicial, con sus aciertos y sus errores, juzga actos, no ideas. Jamás ha existido una sola condena por defender ideas, pero sí por ejecutar actuaciones en defensa de las mismas que se han considerado contrarias al ordenamiento jurídico. Determinados líderes políticos piensan que la legitimidad que les otorga los votos les inviste de una especie de impunidad, de tal manera que pueden hacer y deshacer a su antojo, amparados en unas determinadas aspiraciones y sin que por ello se les pueda denunciar, procesar o condenar. En definitiva, defienden una sociedad con dos tipos de personas: el conjunto de la ciudadanía, que debe cumplir con todas las normas y con todas las sentencias, les gusten o no, y los mandatarios, gobernantes y líderes políticos, que pueden verse inmunes a la hora de rendir cuentas ante la Justicia y de cumplir las normas en función de sus particulares ideologías o creencias.

Evidentemente, eso no es democracia, eso no es un Estado de Derecho y eso no es un sistema constitucional. Se pretende dar un primer paso para cambiar la esencia misma de ese sistema y que sean los órganos de naturaleza política los que controlen y fiscalicen el Poder Judicial. No es, pues, de extrañar que todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto las calificadas de “progresistas” como las denominadas “conservadoras”, hayan compartido manifiestos y comunicados criticando y rechazando el pacto entre el PSOE y “Junts per Catalunya”

Aunque el Partido Socialista cuente con la legitimidad constitucional para formar Gobierno si recibe el apoyo mayoritario del Congreso, debería reflexionar sobre los medios utilizados para la consecución de sus fines. De hecho, muchos de sus líderes, presentes y pasados, se muestran abiertamente contrarios al modo en el que la actual dirección está negociando la investidura del nuevo Gobierno. Porque estas cuestiones no tienen que ver con ser de izquierdas o de derechas, militantes de un partido o apolíticos. Tienen que ver con la defensa, por encima de todo, de una serie de valores y principios. Y cuando defiendes esos valores y principios, también tienes que ceñirte a ellos cuando no te convienen. De lo contrario, no los defiendes.