Monthly Archives: febrero 2022

Evaluando las Democracias en el mundo

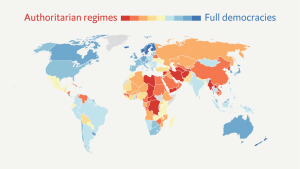

Hace algunas semanas vio la luz el informe “Democracy Index 2021”, elaborado por la publicación británica “The Economist”. En el citado estudio se analiza el listón de calidad de la democracia en más de ciento sesenta países, catalogándose los Estados en cuatro categorías: Democracias plenas, Democracias imperfectas, Regímenes híbridos y Regímenes autoritarios. Para efectuar tal clasificación se examinan diversas características, como las normas y procesos electorales, el funcionamiento del sistema de gobierno o el nivel de libertades civiles. De dicho informe se desprende, en general, un retroceso global de las cotas de calidad democrática y, por lo que se refiere a España, desciende varios puestos, abandonando el grupo de las “Democracias plenas” para pasar a integrar el de las “Democracias imperfectas”.

Hace algunas semanas vio la luz el informe “Democracy Index 2021”, elaborado por la publicación británica “The Economist”. En el citado estudio se analiza el listón de calidad de la democracia en más de ciento sesenta países, catalogándose los Estados en cuatro categorías: Democracias plenas, Democracias imperfectas, Regímenes híbridos y Regímenes autoritarios. Para efectuar tal clasificación se examinan diversas características, como las normas y procesos electorales, el funcionamiento del sistema de gobierno o el nivel de libertades civiles. De dicho informe se desprende, en general, un retroceso global de las cotas de calidad democrática y, por lo que se refiere a España, desciende varios puestos, abandonando el grupo de las “Democracias plenas” para pasar a integrar el de las “Democracias imperfectas”.

La principal razón de esta degradación radica en la degeneración de la separación de poderes y en el debilitamiento del parámetro referido a la independencia de la Justicia. En esta mala calificación ha presentado especial relevancia el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Tercer Poder que acumula más de tres años con el mandato de sus miembros caducado.

Pero los problemas asociados a la renovación del CGPJ no son los únicos responsables de esta situación. “The Economist” menciona la “creciente fragmentación política” y la intensificación de la dicotomía entre el bloque de izquierdas y el de derechas, las erosiones en el sistema originadas por el problema del nacionalismo en Cataluña y, también, la falta de transparencia y el aumento de la corrupción, cuestiones que ya habían sido apuntadas recientemente por la organización “Transparencia Internacional”, degradando por esa razón a nuestro país en su clasificación.

Esta involución ha sido generalizada en todo el mundo y la radiografía que muestra el presente análisis resulta bastante desoladora. Menos de la mitad de la población del planeta, cerca del 45%, se beneficia de algún tipo de democracia (sea plena o imperfecta), mientras que en torno a un 37% se halla gobernada por un régimen autoritario. El 98% de los latinoamericanos no disfruta de una democracia completa, y solamente en Uruguay y Costa Rica existen garantías democráticas plenas por lo que se refiere a esa zona del globo. En este estudio se pone de relieve que las medidas impuestas por los diferentes Gobiernos para frenar la expansión del Covid-19 han degenerado en una pérdida global de calidad democrática. En concreto, se afirma que «los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo, con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales».

El listado de países que pueden presumir, según esta publicación, de una democracia plena son los siguientes, por orden de clasificación: Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Taiwán, Australia, Suiza, Holanda, Canadá, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Corea del Sur, Japón, Gran Bretaña, Isla Mauricio, Austria y Costa Rica.

No se puede negar que con esta clase de análisis se propician lecturas muy diversas, y que no todas las situaciones resisten la comparación. Por ejemplo, la realidad de un pequeño país como Luxemburgo no es comparable a la de un gigante como los Estados Unidos de América a la hora de confrontar datos y contrastar circunstancias. Por otro lado, se recurre a determinados parámetros difícilmente evaluables o cuya potencial influencia sobre el resultado de la calidad de la democracia se torna ambigua. Cuando se incluyen en la misma ecuación los datos económicos, la calidad de vida de los votantes y el funcionamiento de un sistema de gobierno, las conclusiones resultantes pueden suponer objeto de discusión.

Tal vez la desigualdad en las democracias se alce como uno de los puntos más complejos cuando se trata de evaluar a todos los participantes con las mismas reglas. Así, se parte inicialmente de la premisa de que el mayor desarrollo económico produce, por lo general, un efecto positivo en el incremento de democracia, pero se constata que no se traduce necesariamente en un mayor bienestar en la ciudadanía. Se suele hablar de la “paradoja de Easterlin”, según la cual el progreso económico no ha conseguido cambiar apenas la sensación de satisfacción subjetiva de la población.

En cuanto a las elecciones políticas, se presta especial atención a las posibles irregularidades en las votaciones, si el sufragio es universal, si la votación se desarrolla con libertad, si hay igualdad de oportunidades en las campañas electorales y si la financiación de los partidos se ejerce con transparencia. Posteriormente, realizados ya los comicios, se observa si se produce la transferencia de poderes de forma ordenada y si la población puede formar partidos políticos o cualesquiera organizaciones civiles independientes del Gobierno.

Con relación al funcionamiento del Gobierno, reviste especial importancia situarse ante un sistema eficaz que rinde cuentas. También, si el Poder Legislativo constituye la institución política fundamental y si el Ejecutivo se halla libre de interferencias por parte de las Fuerzas Armadas o de poderes u organizaciones extranjeras. Igualmente, se contempla el grado de conexión del poder político con grupos económicos, sociales o religiosos dentro del país, se valora si se garantiza un acceso público a la información y se calibra la cantidad de corrupción existente.

Dentro del apartado de los derechos y las libertades civiles, se otorga una singular importancia a la existencia de medios de comunicación libres y a las libertades de prensa y de expresión, comprobando que los debates de interés público sean abiertos y plurales. No deben existir restricciones en el acceso a Internet, requiriéndose igualdad y ausencia de discriminaciones, tanto de forma individual como grupal.

A tenor de lo expuesto, ¿qué nota le daría usted a nuestra Democracia? ¿Dónde colocaría a España en el listado de países del planeta? Y, sobre todo, la pregunta más importante: ¿Qué se podría hacer para mejorar esa posición? No nos limitemos a quejarnos y a reclamar que los demás resuelvan los problemas. Parafraseando a John F. Kennedy en su discurso de investidura de hace sesenta años, “no pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país”.

La Política como problema, no como solución

La Política debe servir como vehículo para afrontar los problemas de las sociedades democráticas y resolverlos. En caso contrario, los ciudadanos comienzan con el tiempo a desilusionarse con su sistema de gobierno, a desconfiar de las instituciones y a buscar opciones más radicales o inexploradas. En definitiva, a alejarse de los valores y pactos implícitos que toda Nación debe firmar de forma tácita. Lo que se denominó hace siglos como “contrato social” y que implicaba unos lazos que unían a toda una población, con independencia de cuestiones religiosas o ideológicas, tiende a deshacerse lentamente y, al cabo de los años, de un modo casi imperceptible, empiezan a desmoronarse o a agrietarse unos cimientos que creíamos sólidos.

La Política debe servir como vehículo para afrontar los problemas de las sociedades democráticas y resolverlos. En caso contrario, los ciudadanos comienzan con el tiempo a desilusionarse con su sistema de gobierno, a desconfiar de las instituciones y a buscar opciones más radicales o inexploradas. En definitiva, a alejarse de los valores y pactos implícitos que toda Nación debe firmar de forma tácita. Lo que se denominó hace siglos como “contrato social” y que implicaba unos lazos que unían a toda una población, con independencia de cuestiones religiosas o ideológicas, tiende a deshacerse lentamente y, al cabo de los años, de un modo casi imperceptible, empiezan a desmoronarse o a agrietarse unos cimientos que creíamos sólidos.

Varias son las señales que evidencian que, a día de hoy, el sistema de partidos y la forma de hacer política genera más problemas que soluciones, poniendo en peligro ese delicado equilibrio sobre el que se sostienen las democracias occidentales. La polarización por bloques irreconciliables (ya sea de izquierda-derecha o en función de posiciones nacionalistas), la huida hacia actitudes más extremas y la incapacidad de llegar a acuerdos convierten a los Parlamentos en lugares para la práctica de un ineficaz “diálogo de sordos”, y a sus miembros en personas incapaces de afrontar por sí mismas las funciones que tienen encomendadas, al limitarse a obedecer directrices que provienen de los centros de decisión de las formaciones políticas a las que pertenecen.

Se trata de un fenómeno bastante frecuente. En Italia, por ejemplo, no se ponen de acuerdo para hallar un candidato que sustituya a su Jefe del Estado. Sergio Mattarella, de ochenta años, tenía previsto abandonar su cargo a principios de febrero pero, tras semanas de negociaciones y votaciones, el Parlamento no logró acordar un reemplazo. En Bélgica varias veces han estado sin Gobierno durante casi año y medio por la imposibilidad de llegar a acuerdos para su elección. En España tampoco hay forma de que las Cortes Generales decidan renovar el Consejo General del Poder Judicial, que continúa compuesto por miembros con su mandato caducado desde hace años, perpetuando así una situación vergonzosa.

Y son sólo algunas muestras entre centenares que ejemplifican esta realidad. Consecuencia: las instituciones se bloquean, los problemas se enquistan, las posturas se radicalizan y los ciudadanos contemplan cómo sus inquietudes y dificultades diarias no encuentran respuestas adecuadas. Ello genera un enorme desapego hacia el ya citado “contrato social” implícito, iniciándose de ese modo la desestabilización de la organización sobre la que se asienta el sistema.

En nuestro país hemos aceptado como lógico y normal que no pueda existir un acuerdo de gobierno entre los dos principales partidos, ya que lo impide la ideología. Ni siquiera esperamos un pacto de mínimos, no ya para gobernar, sino para mantener o reformar puntualmente los elementos clave de nuestro modelo de convivencia. Como efecto, las formaciones minoritarias controlan políticamente los grandes temas de Estado, al buscar en ellos los complementos necesarios para sumar en la aritmética parlamentaria. Consecuencia: acostumbrarnos a paradojas absurdas como que los Presupuestos Generales del Estado dependan de que en la plataforma audiovisual Netflix se eleve la cuota de catalán en las series que emita, o que, pese al reconocimiento general de la necesidad de reformar el Senado o la propia Constitución, no se lleve a cabo ante el clima de refriega y enfrentamiento permanentes. Estas realidades, a todas luces descabelladas, resultan constantes y habituales en la actualidad.

Urge que la población sea consciente de lo fácil que es destruir, y de lo complicado y laborioso que es construir. Tal vez crean que todos los derechos están consolidados y que únicamente cabe la opción de progresar y mejorar. Sin embargo, no hay que olvidar que la involución es posible y que la Democracia, tal y como estamos acostumbrados a conocerla, puede cambiar o, incluso, desaparecer. El asalto al Capitolio de Estados Unidos hace apenas un año parecía impensable, pero sucedió. No aceptemos, pues, lo inaceptable, y recriminemos comportamientos indignos que, por su reiteración, han derivado en costumbre consolidada. Sobre todo, se precisa una ciudadanía crítica y reivindicativa, al margen de siglas. Nuestra democracia no resistirá mucho tiempo más si se aplaude a un partido y se abuchea a otro sin un mínimo análisis razonable. La relación de una persona con la política no puede ser la de un forofo con su equipo de fútbol. Es hora de criticar también a “los nuestros”, de exigir comportamientos exquisitos y de diferenciar entre el interés general y la estrategia partidista. O se recuperan de una vez por todas las metas comunes y los beneficios colectivos, más allá de las ideologías, o la tradicional Democracia occidental se estudiará en los futuros libros de Historia como una reliquia del pasado.

La vinculación de la Constitución a los ámbitos privados

El surgimiento del Constitucionalismo tiene como fundamento regular, controlar y limitar a los Poderes Públicos. Son el Gobierno, la Administración y las instituciones públicas las que, al aglutinar potestades y poder de decisión, se alzan como amenaza para las libertades y los derechos del individuo. Cuando las autoridades concentran mucha capacidad para ordenar y mandar, se elevan los riesgos de corrupción y arbitrariedad, y se ponen el peligro los derechos de los ciudadanos. Por ello, la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia se centran en estudiar y analizar la vinculación de la Constitución a esos ámbitos públicos, quedando los privados en un segundo plano.

El surgimiento del Constitucionalismo tiene como fundamento regular, controlar y limitar a los Poderes Públicos. Son el Gobierno, la Administración y las instituciones públicas las que, al aglutinar potestades y poder de decisión, se alzan como amenaza para las libertades y los derechos del individuo. Cuando las autoridades concentran mucha capacidad para ordenar y mandar, se elevan los riesgos de corrupción y arbitrariedad, y se ponen el peligro los derechos de los ciudadanos. Por ello, la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia se centran en estudiar y analizar la vinculación de la Constitución a esos ámbitos públicos, quedando los privados en un segundo plano.

Sin embargo, también debemos hacernos la pregunta de, si en las relaciones entre particulares, hemos de ajustarnos a los mandatos constitucionales y respetar los Derechos Fundamentales proclamados. En principio, la respuesta es sencilla si leemos la literalidad del artículo 9.1 de la Constitución, el cual establece que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. No obstante, es cierto que el nivel de vinculación no es exactamente el mismo, en función de si se alude a meros particulares o a las Administraciones Públicas. Pero la conclusión resulta clara: la ciudadanía y los sectores privados están vinculados a la Constitución en sus relaciones y, muy especialmente, en lo referente a la no vulneración de los Derechos Fundamentales.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de una mujer que solicitaba ser admitida en una asociación religiosa privada (en concreto, la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna), revocando así otras dos sentencias previas dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife y por su Audiencia Provincial. En la normativa que regula dicha asociación se prohíbe la entrada de mujeres, considerando la demandante que se vulnera su derecho a la igualdad y, más concretamente, su derecho a no ser discriminada por razón de sexo. Por el contrario, la entidad religiosa argumenta en su defensa una tradición de más de cuatro siglos, indicando que ellos no se regulan por la normativa española de Asociaciones, sino por el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979 y por el canon 315 del Código de Derecho Canónico, y que sus estatutos se hallan amparados por las facultades de autoorganización de la entidad, la cual debe ser reconocida y salvaguardada.

El Ministerio Fiscal se posicionó a favor de la demandante durante la tramitación de este recurso. Además, y pese a que se reconoce que el ámbito de afectación y vinculación con el derecho de igualdad y la prohibición de no discriminación en los ámbitos públicos y privados no poseen la misma intensidad, también se argumenta que dicha vinculación y afectación se incrementan considerablemente al hablar de asociaciones privadas que ostentan una posición privilegiada o de dominio en el ámbito económico, cultural, social o profesional, como pudiera ser ésta a la que nos referimos.

No obstante todo lo anterior, el Alto Tribunal ha terminado fallando en favor de la demandada. Si bien reconoce que la libertad de autoorganización de las asociaciones es muy amplia pero no absoluta, considera que en este caso no existe discriminación y, para llegar a tal conclusión, entre sus fundamentos jurídicos, concede especial protagonismo a cómo se solucionó judicialmente otro acto conocido como el “Alarde de Irún”, una procesión en la que se limitaba la participación de las mujeres y, como en aquella ocasión, el Supremo establece que “no es irrazonable invocar el respeto a una determinada tradición”. Pero, sobre todo, la decisión final del Tribunal se decanta al establecer que la Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna no puede calificarse como una asociación dominante, por lo que desciende significativamente el nivel de vinculación de la misma con los derechos de igualdad y la prohibición de no discriminación. A juicio del TS, no se aprecia una situación de “monopolio” o exclusividad en la organización de las actividades procesionales de la Semana Santa y otros actos de culto por parte de la Esclavitud del Santísimo Cristo, que es una más de las diversas Hermandades y Cofradías existentes con sede en San Cristóbal de la Laguna y la Diócesis de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se inclina por un mayor margen para la configuración de su organización interna, la cual aumenta igualmente por su vinculación con la libertad religiosa que impregna este caso.

Frente a esta argumentación, cabe alegar que la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo se aparta de los valores y principios constitucionales que deben presidir nuestra sociedad. La igualdad no es sólo un derecho fundamental del individuo: es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1 de la Constitución), y el derecho a no ser discriminado por razón de raza, sexo o religión, entre otros, conlleva una especial significación en los Estados constitucionalistas y, por ello, su ponderación cuando entra en conflicto con otros derechos merece una tratamiento preferente. El principio general de igualdad “es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico en todas sus ramas” (STC 38/1986, de 21 de marzo). Como dice la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, “el logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere, no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre particulares”. Por ello, el Tribunal Constitucional afirma que la autonomía de los sujetos privados sí está limitada “por la prohibición de incurrir en discriminaciones contrarias al orden público constitucional, como son, entre otras, las que expresamente se indican en el artículo 14 de la Constitución” (Sentencia 108/1989, de 8 de junio).

Por lo tanto, a mi juicio, la decisión del Tribunal Supremo debería haber sido la contraria. Toda distinción, exclusión o restricción contra determinados grupos de ciudadanos ha de ser especialmente controlada cuando el trato diferente y el rechazo no son razonables e implican una conducta peyorativa e incluso vejatoria para dicho colectivo. Porque aquí no hablamos de no permitir la entrada un concreta persona. Aquí hablamos de no dejar entrar a todo un colectivo: las mujeres. Adhiriéndome a una idea apuntada por el profesor de Derecho Constitucional Juan María Bilbao Ubillos, el problema se da cuando la distinción es algo más que irrazonable: cuando es odiosa. ¿Admitimos una sociedad en la que los particulares puedan ser tratados de forma diferente por ser negros, o por ser mujeres, o por ser minusválidos, sin una razón objetiva y razonable? ¿Admitimos que se identifiquen concretos colectivos de ciudadanos para imponer un trato diferenciado sin una argumentación lógica? Porque, de ser así, los ideales de igualdad como derecho, como valor superior y como principio contenidos en nuestra Constitución no son más que bonitas palabras expuestas a caer en el olvido.