Category Archives: Política

Parlamento Europeo: ¿Sabemos lo que votamos?

El próximo 9 de junio cientos de millones de europeos estamos llamados a las urnas para elegir los 720 escaños del Parlamento Europeo, 15 eurodiputados más que en las últimas elecciones. Es posible que a muchas personas las instituciones europeas les resulten algo lejano en la distancia y piensen que poco o nada les puede afectar lo que se debata y decida en Bruselas o Estrasburgo. Sin embargo, numerosos avances, así como nuevas normativas e impulsos políticos, vienen de fuera de nuestras fronteras, marcándonos un camino a seguir. Ciertamente se advierte todavía un tanto de descoordinación e, incluso, incumplimientos flagrantes por parte de los Estados miembros, hacia lo que ordena la Unión Europea. Las tensiones existentes en estas organizaciones internacionales entre la vieja idea de la soberanía estatal y la unión política, así como la evolución incompleta hacia un Estado federal europeo, generan que no siempre los poderes públicos estatales y los órganos comunitarios se muevan en la misma dirección. Sin embargo, no pocas de nuestras realidades a día de hoy han tenido un origen en las políticas y las decisiones adoptadas en esas sedes aparentemente tan alejadas.

El próximo 9 de junio cientos de millones de europeos estamos llamados a las urnas para elegir los 720 escaños del Parlamento Europeo, 15 eurodiputados más que en las últimas elecciones. Es posible que a muchas personas las instituciones europeas les resulten algo lejano en la distancia y piensen que poco o nada les puede afectar lo que se debata y decida en Bruselas o Estrasburgo. Sin embargo, numerosos avances, así como nuevas normativas e impulsos políticos, vienen de fuera de nuestras fronteras, marcándonos un camino a seguir. Ciertamente se advierte todavía un tanto de descoordinación e, incluso, incumplimientos flagrantes por parte de los Estados miembros, hacia lo que ordena la Unión Europea. Las tensiones existentes en estas organizaciones internacionales entre la vieja idea de la soberanía estatal y la unión política, así como la evolución incompleta hacia un Estado federal europeo, generan que no siempre los poderes públicos estatales y los órganos comunitarios se muevan en la misma dirección. Sin embargo, no pocas de nuestras realidades a día de hoy han tenido un origen en las políticas y las decisiones adoptadas en esas sedes aparentemente tan alejadas.

España elige a 61 eurodiputados, dos más que en los pasados comicios. La distribución de esos 720 escaños por países se lleva a cabo atendiendo a criterios poblacionales. Alemania, como país más poblado, es el de mayor representación, con 96, seguido de Francia, con 81. En el otro extremo se sitúan Chipre, Malta y Luxemburgo, que sólo designan a 6. Y es que el Parlamento Europeo se alza como órgano representativo de la población de la Unión Europea. Los elegidos no se organizan por su procedencia geográfica, sino por sus afinidades políticas. Así, por ejemplo, los candidatos del Partido Popular español se encuadran dentro del Grupo del Partido Popular Europeo. Los del PSOE, en el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Los de Ciudadanos, en el Renew Europe Group. BNG y ERC, en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Vox, en el de los Conservadores y Reformistas Europeos y Podemos, Anticapitalistas e Izquierda Unida, en el de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

Dicho Parlamento ha ido ganando en importancia y en competencias con cada nueva reforma efectuada en los Tratados de la Unión. No obstante, a diferencia de las Asambleas Legislativas nacionales, no legisla en solitario, dado que la función legislativa la comparte con el Consejo de la Unión Europea. Pese a ello, ha participado de forma destacada en multitud de normas que, finalmente, han afectado directamente a la vida de los ciudadanos de todos los Estados miembros. Como muestra, en el año 2022 el 57% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en España provenían de previas directivas y decisiones europeas.

A su vez, el Parlamento Europeo elige a quien ocupa la presidencia de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, actualmente en manos de Ursula von der Leyen. Así, teniendo en cuenta el resultado electoral, el Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno de los países) propone al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión. Pero, tras esa propuesta, es el propio Parlamento Europeo quien lo designa por mayoría.

Cuestiones trascendentales que afectan a millones de ciudadanos, tales como la defensa de los consumidores, las normas sobre protección de datos o la lucha contra el cambio climático y contra la precariedad laboral derivada de la temporalidad en el empleo, por poner sólo algunos ejemplos, constituyen realidades que a día de hoy nos ocupan y preocupan, por insistencia e impulso de las decisiones que nos llegan desde los órganos comunitarios.

Existen distorsiones o disfuncionalidades que impiden avanzar en lo que debería ser un desarrollo coherente y armónico entre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el interno de cada Estado y, singularmente, del español. Sucede, básicamente por dos razones: la primera, el incumplimiento sistemático por parte del Gobierno de nuestro país a adaptarse y acatar las normas comunitarias; la segunda, cierta resistencia por parte de nuestro Tribunal Supremo a asumir en determinados casos la jurisprudencia que proviene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como prueba de lo primero, baste señalar que España cerró el pasado año 2023 como el país de la Unión Europea con más expedientes abiertos por incumplir las normas medioambientales comunitarias. Pero no es un problema exclusivamente referido al medio ambiente. Al inicio de 2022, España tenía 107 expedientes abiertos por diferentes tipos de infracción. Ninguna otra nación contaba con tantos. Ello suele acarrear multas cuantiosas y abundantes sentencias por parte del Tribunal de la Unión Europea que deberían avergonzar a nuestros dirigentes.

Como prueba de lo segundo, en más de una ocasión ha tenido que ser nuestro Tribunal Constitucional el que anule sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales, por no respetar la primacía del Derecho de la Unión Europea y no dar cumplimiento a la interpretación que de esas normas comunitarias realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tal era la conflictividad entre nuestros tribunales y los órganos judiciales de la Unión que hubo de modificar nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir un artículo nuevo (el artículo 4 bis) y recalcar lo que era obvio, que los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE. Pese a ello, las pugnas entre los órganos judiciales por asuntos como las denominadas “cláusulas suelo” en las hipotecas concedidas por las entidades financieras, o el abuso de la contratación temporal por parte de las Administraciones Públicas, evidencian que la normalidad en el anclaje judicial entre Estados miembros y Unión Europea debe todavía mejorarse.

Por todo lo expuesto anteriormente, las elecciones al Parlamento Europeo no son unos comicios secundarios ni poco importantes que afectan a una institución con escasa o nula repercusión en nuestro devenir diario. Todo lo contrario. Resultan muy relevantes. Y desde la Unión Europea, con mayor o menor acierto, con más o menos efectividad, se marcarán las líneas a seguir en asuntos tan importantes como la inmigración, la regulación de la Inteligencia Artificial e, incluso, la defensa del Estado de Derecho dentro de los países que la componen.

La legitimidad política y sus límites: una reflexión sobre la elección de órganos sin naturaleza política

Hace algunas semanas el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, tras estudiar y descartar una fórmula de “presidencia rotatoria” para dicho ente, designó a Concepción Cascajosa como nueva presidenta provisional de RTVE. Esta mujer entró en la corporación pública a instancias del PSOE y milita en el citado partido. Tras difundirse su elección entre los medios de comunicación, volvió a avivarse la eterna polémica a causa de la cada vez más acusada politización de órganos que, pese a su naturaleza pública, no están llamados a funcionar como órganos políticos, ni menos aún partidistas. Los partidos políticos funcionan de facto como órganos de colocación de militantes y simpatizantes en instituciones de toda índole y en empresas de lo más variopinto, llevando la fórmula de la elección política hasta unos límites que desvirtúan la esencia de dichas instituciones y repercuten en su correcto funcionamiento.

La Democracia parte de una sencilla y lógica teoría ideal, que termina complicándose a medida que se transforma en una realidad práctica menos perfecta de lo planteado en los manuales. El pueblo libre elige a unos representantes que ocupan los principales órganos representativos, con el fin de elaborar las leyes y ejercer las acciones de gobierno conforme al sentir ideológico de la mayoría, dentro del marco establecido en la Constitución. Sin embargo, este utópico y perfecto plan se va distorsionando a medida que se lleva a cabo. La normativa electoral, los grupos de presión y la concentración de poder en las formaciones políticas van generando alteraciones, en ocasiones no perceptibles a primera vista, que desvían el resultado final de aquel planteamiento diseñado en un inicio. Pero lo cierto es que, en esencia, los conceptos de legitimidad política y función representativa asociados a la elección existente entre la ciudadanía y el cargo electo constituyen la base de todo sistema que pretenda ser democrático.

Paradójicamente, fuera de los órganos de naturaleza política, dichos conceptos pierden su razón de ser e, incluso, dañan los cimientos de un verdadero Estado de Derecho. Por ejemplo, nos estamos acostumbrando a hablar de jueces conservadores o progresistas; a aceptar con naturalidad que un órgano como el Consejo General de Poder Judicial se reparta entre afines a los partidos políticos, en función de la composición de las Cortes Generales; a que los Consejos de Administración de las empresas públicas se compongan de militantes y cargos políticos en proporción a los resultados electorales. En definitiva, a que el trasfondo de la representación política lo impregne todo. Esta nueva (y peligrosa) realidad afecta también a otros principios básicos del sistema constitucional, ya que la separación de poderes, los controles y la independencia, objetividad y neutralidad de determinados órganos se pierden o, al menos, se difuminan de modo alarmante.

No cualquier órgano colegiado debe establecerse como una asamblea representativa del pueblo. No cualquier institución ha de responder al reparto de las siglas existentes en las Cortes Generales a resultas de unas elecciones. No cualquier organismo está llamado a representar a todas y cada una de las singularidades de una sociedad plural, ya sean políticas, religiosas, étnicas o de otra condición. La pretensión de extender la representatividad política más allá de los órganos de estricta naturaleza política supone una nefasta idea, tendente a pervertirlos a través de pugnas y dialécticas que no les son propias.

La situación se torna vergonzante y deshonrosa en casos especialmente dolorosos, como el que afecta al Consejo General del Poder Judicial. Con la totalidad de sus miembros desempeñando un mandato caducado desde hace más de un lustro, la previsión legal de que sean el Congreso de los Diputados y el Senado quienes los designen se ha revelado como un calamitoso fracaso, traduciéndose en uno de los episodios más indignos de la reciente historia de nuestra Carta Magna. Desde el punto de vista de la separación de poderes y de las necesarias independencia, objetividad y neutralidad en el desempeño de sus funciones, esta premisa de que a las formaciones políticas les corresponde elegir un número de miembros del órgano de gobierno de los jueces en función de los escaños obtenidos electoralmente no puede resultar más grotesca.

El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) lleva reclamando insistentemente a nuestro país una serie de importantes cambios, en aras a erradicar ese sesgo político intervencionista en ámbitos que no le competen. Pero, visto lo visto, da igual que la Comisión Europea o el Consejo de Europa nos reprueben y censuren año tras año por este lamentable espectáculo. Se nos solicitan criterios legales objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura, un cambio en el método de elección del Fiscal General y la revisión de su normativa, así como la eliminación de la intervención de representantes políticos en la elección de los miembros del CGPJ. Las directrices del Consejo son claras: “cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del Poder Judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.

En definitiva, esa labor de representación y de orientación política y social, que resulta tan lógica y loable en algunos órganos, se torna indeseable y despreciable en otros. Ni la legitimidad obtenida por medio de una elección democrática da derecho a trasladarla a todo tipo de instituciones, ni la misión de cualquier organización estriba en representar a la totalidad de las sensibilidades de la población.

El sectarismo como forma de hacer política

En las últimas semanas han proliferado los comentarios sobre el nivel (o, para ser más precisos, la falta de nivel) de los debates e interpretaciones que los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado llevan a cabo durante sus intervenciones. Las denominadas “sesiones de control al Gobierno”, establecidas en teoría para que el órgano parlamentario fiscalice y solicite rendición de cuentas al Ejecutivo, se han convertido en un diálogo de sordos donde los ataques personales, la falta de modales y la bronca entre los representantes del pueblo evidencian, no sólo la incapacidad de la institución parlamentaria para cumplir sus fines constitucionalmente encomendados, sino una degeneración política, social e institucional que debería alertarnos, si no avergonzarnos.

En las últimas semanas han proliferado los comentarios sobre el nivel (o, para ser más precisos, la falta de nivel) de los debates e interpretaciones que los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado llevan a cabo durante sus intervenciones. Las denominadas “sesiones de control al Gobierno”, establecidas en teoría para que el órgano parlamentario fiscalice y solicite rendición de cuentas al Ejecutivo, se han convertido en un diálogo de sordos donde los ataques personales, la falta de modales y la bronca entre los representantes del pueblo evidencian, no sólo la incapacidad de la institución parlamentaria para cumplir sus fines constitucionalmente encomendados, sino una degeneración política, social e institucional que debería alertarnos, si no avergonzarnos.

Paralelamente a lo anterior, se acrecientan las llamadas de atención ante el surgimiento de nuevos extremismos y populismos, cuando en realidad el problema no sólo estriba en la aparición de novedosas formaciones políticas con propuestas más radicales, sino en la evolución de los partidos políticos con dilatadas trayectorias hacia esos postulados más extremos. No supone sólo que el centro político se haya tornado inexistente, es que la comunicación y la posibilidad de entendimiento entre los bloques parece quebrada de tal modo que se impiden la formación de consensos y la consecución de objetivos comunes.

Obviamente, no faltan personas encantadas ante este panorama. Se sienten cómodas en la reyerta dialéctica y buscan constantemente herir al contrario. En la dinámica de “estás conmigo o contra mí”, no hay lugar para la avenencia, de la misma forma que el que se sienta en el escaño de enfrente ya no es un adversario político, sino un enemigo. Cada vez aumentan quienes entienden la convivencia como la imposición de un bloque sobre otro, derrotándolo a todos los niveles. Y para lograr tal fin, mejor que ejercer una buena labor propia, procede restregar las miserias y debilidades del oponente.

En ese sentido, las crónicas parlamentarias que transmiten los medios de comunicación se asemejan más a un constante “meme”, con el que los parlamentarios pretenden inundar las redes sociales, generando titulares con frases burlonas y cínicas, o promoviendo aplausos y abucheos de uno y otro sector del hemiciclo.

El artículo 103 del Reglamento del Congreso establece que los oradores serán llamados al orden “cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”, o cuando “faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones”, o de cualquier otra forma “alteraren el orden de las sesiones”. En sentido similar cursa el artículo 101 del Reglamento del Senado.

No obstante, el problema no radica en que se ofenda al decoro de la Cámara, sino en la carencia misma del propio decoro. En su reciente sentencia 25/2023, de 17 de abril, el Tribunal Constitucional ya manifestó lo complejo y difuso de definir el decoro y, sobre todo, de establecer los límites estrictos de dicho concepto. Mencionaba el TC que ese término, como cualquier palabra, posee un significado que evoluciona con el tiempo. Así, en el siglo XIX el decoro se entendía de forma diferente a la de doscientos años después por lo que, en gran medida, queda en manos de la Presidencia de la Cámara fijar esos límites, por lo que nos enfrentamos entonces a un nuevo problema: la cada vez más acusada falta de imparcialidad y profesionalidad en quién ocupa dicho cargo.

En cualquier caso, si verdaderamente se considera esta situación como un problema, se debe estudiar su origen para poder corregirlo. A mi juicio, constituye un factor determinante la creciente banalización de la función educativa, entendida como labor de formación de seres racionales, críticos y librepensadores. Cada vez resulta más acusada la tendencia a funcionar como sectas en diferentes ámbitos, ya sea en la religión, en la política, en el deporte o en la cultura. A los simpatizantes, forofos, adeptos o miembros de un determinado colectivo se les reclama obediencia y seguimiento ciego, basado en la pleitesía a un líder u organización y en la defenestración de cualquiera que ose cuestionar las decisiones adoptadas. Para ello, es necesario contar con personas que progresivamente piensen menos por sí mismas, carezcan de capacidad crítica y se limiten a situarse detrás de una bandera, de unas siglas o de un escudo para defenderlos con o sin razón, con o sin argumentos, frente a cualquier interlocutor. Recurriendo a un símil deportivo, se trata de ser menos libres y más “hooligans”.

Otro ejemplo ilustrativo muy actual: en determinados círculos de poder, el hecho de criticar la actuación de Israel sobre territorio palestino equivale a convertirse en “antisemita” y odiar a los judíos. No se contempla la posibilidad de cuestionar la acción del gobierno israelí sin pasar a formar parte de los enemigos de todo el pueblo de Israel. Existen otros supuestos menos trascendentales, pero que responden al mismo paradigma, como el aficionado que sólo ve el penalti en el área del equipo contrario y nunca en la propia, o el espectador que defenestra una creación artística por los postulados personales de su autor, dejando a un lado la belleza y la calidad de la obra. Se ha llegado al extremo de promover vetos y boicots a actos académicos universitarios cuyos participantes no piensan como algunos consideran que se debe pensar.

Ser sectario (cuyo significado, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se vincula a pertenecer a una secta) se alza como una práctica demasiado común en estos tiempos que corren, y en la que lo principal se reduce a seguir las directrices de un líder, sin realizar un previo análisis o un examen objetivo, sosegado y riguroso. Sigmund Freud decía: “Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos”, circunstancia que se evidencia cuando la totalidad de miembros de los grupos parlamentarios votan siempre a las órdenes de su portavoz, o cuando los partidarios de una formación política defienden por sistema a “los suyos” y nunca a los “contrarios”.

O recuperamos la capacidad de la ciudadanía para formarse y pensar por sí misma, libre y racionalmente, o el sectarismo destruirá el Parlamentarismo y la manera correcta de entender la Democracia. Y, obviamente, ese objetivo pasa por la Educación que, como la Justicia, permanece eternamente relegada a un segundo plano para nuestros representantes políticos.

El retroceso de la democracia en el mundo

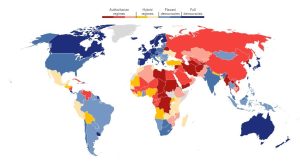

Recientemente se ha publicado el índice de calidad democrática que elabora cada año la publicación “The Economist”. Resulta indiscutible que el ranking “Democracy Index” de esta revista se alza como uno de los más influyentes y esperados y que, a nivel mundial, sus conclusiones no son alentadoras. La salud de la democracia se resiente considerablemente, reflejando en 2023 una disminución del bienestar democrático respecto al año anterior. Así, teniendo en cuenta que en 2024 se prevé la celebración de unos setenta procesos electorales en todo el planeta, se espera que sólo cuarenta y tres se lleven a cabo de forma libre y justa.

Recientemente se ha publicado el índice de calidad democrática que elabora cada año la publicación “The Economist”. Resulta indiscutible que el ranking “Democracy Index” de esta revista se alza como uno de los más influyentes y esperados y que, a nivel mundial, sus conclusiones no son alentadoras. La salud de la democracia se resiente considerablemente, reflejando en 2023 una disminución del bienestar democrático respecto al año anterior. Así, teniendo en cuenta que en 2024 se prevé la celebración de unos setenta procesos electorales en todo el planeta, se espera que sólo cuarenta y tres se lleven a cabo de forma libre y justa.

El citado ranking puntúa la calidad democrática de los países en una escala de 0 a 10, siendo 10 el nivel máximo de democracia y 0 el nivel mínimo, estableciendo varias categorías según la puntuación numérica que recibe cada país. Así, los países entre 8 y 10 puntos son clasificados como “democracia plena”, entre 6 y 8 se consideran “democracia defectuosa”, entre 4 y 6 se llaman “gobiernos híbridos” y, si se obtiene menos de 4 puntos, “gobiernos autoritarios”. Para efectuar tal clasificación se examinan diversas características, como las normas y procesos electorales, el funcionamiento del sistema de gobierno o el nivel de libertades civiles.

Según este informe, en el mundo hay 24 democracias plenas. Encabeza la lista Noruega, seguida por Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Suiza (los únicos nueve países que superan el 9 en la puntuación). A continuación, Países Bajos, Taiwan, Luxemburgo, Alemania, Canadá, Australia, Uruguay, Japón, Costa Rica, Austria, Reino Unido, Grecia, Mauricio y Corea del Sur. Cierran la lista de esta clasificación de “democracias plenas” Francia y España. Nuestro país ocupa, por lo tanto, el puesto 24.

El grupo de “democracias defectuosas” lo integran cincuenta países, entre ellos Estados Unidos, Israel (con una nota muy baja en el apartado de libertades civiles), Portugal, Italia, Bélgica o Argentina.

Entre los denominados “gobiernos híbridos” (con una nota entre el 4 y el 6), figuran treinta y cuatro Estados, como Turquía, El Salvador o México.

Formalmente, cincuenta y nueve Estados son considerados autoritarios, formando el grupo más numeroso. Cierra la clasificación Afganistán, con una puntuación de 0,26. Le acompañan Corea del Norte, Siria, Arabia Saudí, China, Rusia, Venezuela, Irak, Irán o Qatar.

Lo expuesto implica que menos de un ocho por ciento de la población del planeta vive en una democracia considerada plena (en el año 2015 era casi un nueve por ciento), mientras que el cuarenta por ciento de la humanidad soporta algún tipo de régimen autoritario. Se refleja el mayor deterioro en los índices de las libertades civiles y en los de la calidad de los procesos electorales.

Destacan positivamente los países nórdicos (Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca), que siguen dominando la clasificación con cinco de los seis primeros puestos (siendo Nueva Zelanda la que ocupa el segundo lugar).

Un apartado del análisis se dedica a la relación entre democracia y paz. Ciertamente, los conflictos bélicos y la progresión de la violencia impulsan a los regímenes autoritarios, mientras que en la pacífica convivencia proliferan las democracias. La invasión de Rusia en Ucrania, los enfrentamientos en los territorios palestinos, los conflictos entre Hamás e Israel, la conquista militar de Nagorno Karabaj por parte de Azerbaiyán, la crisis entre Guyana y Venezuela, la guerra civil en Sudán o las insurgencias islamistas en el Sahel constituyen ejemplos de una larga lista. Buena parte de África y todo Oriente Medio parecen estar sumidos en una lucha permanente. Y el número de contiendas entre Estados, conflictos territoriales, combates civiles, insurgencias islamistas y yihadistas, ataques violentos a bases militares o al transporte marítimo comercial lleva a concluir a “The Economist” que vivimos en un mundo cada vez más inseguro y conflictivo.

Es innegable que este tipo de diagnóstico puede llevar a lecturas muy diversas y que no todas las situaciones resisten la misma comparación. Por ejemplo, la realidad de un pequeño país como Luxemburgo no es comparable a la de un gigante como los Estados Unidos de América a la hora de confrontar datos y contrastar circunstancias. Por otro lado, se recurre a determinados parámetros difícilmente evaluables o cuya potencial influencia sobre el resultado de la calidad de la democracia se torna ambigua. Cuando se incluyen en la misma ecuación los datos económicos, la calidad de vida de los votantes y el funcionamiento de un sistema de gobierno, las conclusiones resultantes pueden dar lugar a discusión.

Tal vez la desigualdad en las democracias suponga uno de los puntos más complejos cuando se trata de evaluar a todos los participantes con las mismas reglas. Así, se parte inicialmente de la premisa de que el mayor desarrollo económico produce, por lo general, un efecto positivo en el incremento de democracia, pero se constata que no se traduce necesariamente en un mayor bienestar en la ciudadanía. Se suele hablar de la “paradoja de Easterlin”, según la cual el progreso económico no ha conseguido cambiar apenas la sensación de satisfacción subjetiva de la población.

En cuanto a las elecciones políticas, para la puntuación se presta especial atención a las posibles irregularidades en las votaciones, si el sufragio es universal, si la votación se desarrolla con libertad, si hay igualdad de oportunidades en las campañas electorales y si la financiación de los partidos se ejerce con transparencia. Posteriormente, realizados ya los comicios, se observa si se produce la transferencia de poderes de forma ordenada y si la población puede formar partidos políticos o cualesquiera organizaciones civiles independientes de los Ejecutivos.

Con relación al funcionamiento del Gobierno, se tiene en cuenta para valorar a los Estados si disponen de un sistema eficaz que rinda cuentas. También, si el Poder Legislativo constituye la institución política fundamental y si el Ejecutivo se halla libre de interferencias por parte de las Fuerzas Armadas o de poderes u organizaciones extranjeras. Igualmente, se contempla el grado de conexión del poder político con grupos económicos, sociales o religiosos dentro del país, se valora si se garantiza un acceso público a la información y se calibra el nivel de corrupción existente.

Dentro del apartado de los derechos y de las libertades civiles, se otorga una singular importancia a la existencia de medios de comunicación libres y a las libertades de prensa y de expresión, comprobando que los debates de interés público sean abiertos y plurales. Y no deben existir restricciones en el acceso a Internet, requiriéndose igualdad y ausencia de discriminaciones, tanto de forma individual como grupal.

La inviolabilidad del domicilio como límite a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En los últimos meses varias noticias relacionadas con procedimientos judiciales analizaban las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pretendían entrar en los domicilios de los particulares dentro del desempeño de sus funciones. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece que «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Así, a principios de enero de este año, se dio a conocer una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cual anuló una previa condena por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves que otro tribunal impuso a un ciudadano que trató de impedir la entrada en su domicilio de policías municipales de Madrid, avisados por una queja vecinal de ruidos en dicho inmueble.

En los últimos meses varias noticias relacionadas con procedimientos judiciales analizaban las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pretendían entrar en los domicilios de los particulares dentro del desempeño de sus funciones. El artículo 18.2 de la Constitución Española establece que «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Así, a principios de enero de este año, se dio a conocer una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cual anuló una previa condena por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves que otro tribunal impuso a un ciudadano que trató de impedir la entrada en su domicilio de policías municipales de Madrid, avisados por una queja vecinal de ruidos en dicho inmueble.

En la argumentación del Tribunal Supremo se establece que, en el caso enjuiciado, no existió un delito flagrante que hubiese habilitado la entrada legítima de los agentes en la casa sin autorización judicial, ya que ni la existencia de ruidos, ni la negativa del acusado a identificarse suponían la comisión de un delito, por más que pudiesen acarrear responsabilidades en el ámbito administrativo, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana o la normativa municipal.

Según los hechos probados, tras la llegada de madrugada de los agentes de la Policía Local, uniformados, a la puerta de la casa que los vecinos habían denunciado por ruidos, el acusado abrió la misma, pero se negó a facilitar su documentación al ser requerido de identificación. Tras ello, apartó a uno de ellos y trató de cerrar la puerta del piso, lo que intentaron impedir los agentes, produciéndose un forcejeo con la puerta, atrapando la pierna de uno de los agentes, pese a lo cual los agentes lograron abrirla y entrar en la vivienda, procediendo a detenerle, a pesar del forcejeo para impedirlo del acusado. Por todo ello, el Juzgado de lo Penal, en sentencia ratificada después por la Audiencia de Madrid, condenó al acusado por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones.

Sin embargo, el condenado recurrió y el Tribunal Supremo ha estimado ahora su recurso y le absuelve de ambos delitos. Recuerdan los magistrados del Alto Tribunal que “la protección domiciliaria que la Constitución reconoce ofrece al ciudadano la facultad para oponerse a los controles públicos, si bien no deja cabida a reacciones desproporcionadas”, pero en el caso concreto no lo fueron. La sentencia destaca que “los policías traspasaron el espacio físico que delimita la zona de exclusión a razón de la inviolabilidad domiciliaria, al acceder a la vivienda para, previo forcejeo con el acusado, proceder a su detención. Una extralimitación que desvanece los perfiles del delito de resistencia por el que el recurrente viene condenado. Cierto es que pudiera entenderse que la actitud del acusado puso fin a las perspectivas de indagación de los policías pero, en definitiva, fue un intento de evitar la intromisión de los Poderes Públicos en el espacio de intimidad domiciliaria. Una intimidad que inicialmente cedió de manera parcial al abrir la puerta a los agentes, pero de la que no por ello perdió disponibilidad”, argumentan los jueces del Supremo.

Frente a esta decisión judicial se contrapone otra, que ocupó mucho espacio en los medios de comunicación, por la que un jurado popular declaró no culpables a los dos agentes de la Policía Nacional que dirigieron el operativo que irrumpió sin autorización judicial, el 21 de marzo de 2021, en un piso de Madrid, para poner fin a una fiesta que contravenía las restricciones impuestas durante el Estado de Alarma, vigente en aquellas fechas por la pandemia. Los dos policías absueltos se enfrentaban a una pena de dos años y seis meses de prisión y seis de inhabilitación, que pedía para ellos la acusación particular al considerarles autores de un delito de allanamiento de morada. La Fiscalía y las otras partes personadas habían planteado la absolución de los seis agentes desde el comienzo de la vista, al considerar que su actuación aquel día no fue constitutiva de delito alguno.

En el veredicto, los nueve miembros del jurado concluyen que los policías estaban habilitados para derribar la puerta con un ariete y entrar en la vivienda, al considerar que hubo una desobediencia grave y flagrante por parte de los ocupantes de la vivienda, al negarse de manera reiterada e insistente a salir del inmueble para identificarse, como les pidieron los agentes.

Por esos hechos se iniciaron dos procesos judiciales. Uno primero, contra los participantes de la referida fiesta, por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y coacciones y, al mismo tiempo, uno segundo contra los agentes de Policía. La causa contra los ocupantes de la vivienda fue archivada finalmente por la Audiencia Provincial de Madrid, en una resolución judicial que concluía que la negativa de los ocupantes a identificarse no podía calificarse de delito. Sin embargo, la causa contra los funcionarios continuó, celebrándose juicio y dictándose la referida decisión. No obstante, este caso no ha concluido, toda vez que la acusación particular ha presentado recurso contra la absolución.

La inviolabilidad del domicilio se vincula al derecho a la intimidad de las personas, pues protege el ámbito donde estas desarrollan su esfera más íntima. Por ello, el Tribunal Constitucional ha dado al término “domicilio” un significado amplio, identificándolo con el espacio donde el individuo vive esa libertad más íntima. En concreto, se consideran domicilio a efectos constitucionales las segundas viviendas o las habitaciones de hotel, aunque no constituyan la residencia habitual de los afectados.

Por lo que se refiere al “delito flagrante”, el Tribunal Constitucional lo ha definido como «situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido -visto directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito» (STC 341/1993, de 18 de noviembre). Para que ello habilite a la entrada en un domicilio se exige: a) inmediatez del hecho, es decir, que se está realizando o se acaba de cometer; b) percepción directa del hecho; y c) la necesidad de intervención urgente para evitar la consumación del delito o la desaparición de los efectos del mismo (Sentencias del Tribunal Supremo 701/2005, de 6 de junio, y 40/2001, de 16 de enero).